忽然想说余秀华,是因为终于看了那部关于她的纪录片《摇摇晃晃的人间》。之前早就想看了,但没赶上公映,网络资源现在才找到。

▲2015年1月,范俭接受优酷邀请,最初是拍一部《一个女诗人的意外走红》的短片,可当他进入余秀华的村庄和她的生活,叙述的线索逐渐丰满起来,一个诗歌的故事,开始变成一个女人试图掌控自己命运的故事。

余秀华应该是这几年我最感兴趣的一个公众人物,每次看到她的消息,她的影像,听她说话,都会让我思绪万千,夹杂着欣赏、欢喜、心疼、惆怅、憋闷等等各种情绪。

还有她带给我的亲切感。她是因为出生缺氧导致脑瘫,小脑神经出问题。

而我刚出生的时候也是很长时间处于缺氧状态,几天都不会哭,还好后来抢救过来了,但留下的后遗症就是缺乏平衡感,口齿也不太清楚。

只不过远远没有余秀华那么严重,生活大体正常,遇到的最大的问题无非就是怕上体育课,怕骑自行车,怕当众讲话,怕席上敬酒(尤其是酒杯太小就很容易手抖洒出来)。

余秀华的困境和痛苦,至少十倍于我。(当然,她的才华和幽默感也至少十倍于我。)

大概是因为太感同身受,这篇文章就写得很艰难,开头改了好几次。最后我决定还是不要那么严肃和沉重,换个轻松的语调,毕竟余秀华也不是个严肃的人嘛。

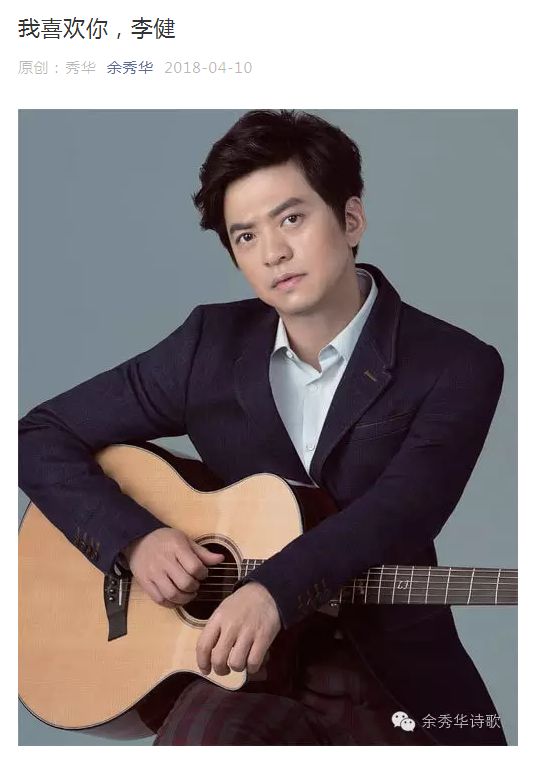

就从她对李健的爱说起吧。对,就是那个歌手李健。

李健的粉丝很多,但恐怕只有余秀华当得起“头号粉丝”,因为她会为李健写诗,一写就是好多首,然后还要发表出来。

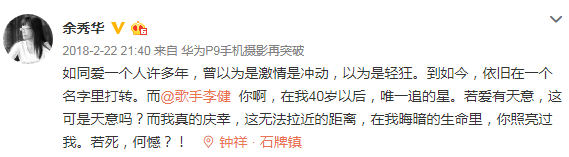

不光写诗,她还经常会在微博上@李健,用的也是诗一样的语言。

此外,她还在《鲁豫有约》节目中,在其他各种媒体采访中,在粉丝留言回复中,无孔不入地表达自己对李健的爱。

至于李健呢,其实早就关注余秀华了,还转发过写余秀华的媒体稿,说她是“带着诗歌的基因冒险来到人间”,但是对余秀华的表白从来没有回应过。

余秀华也从来不幻想李健能回应,而且还说“一回应就俗了”。

还说她从来没有想过去现场看李健的演唱会,与其那样还不如在家多买点好吃的。

既狂热,又理智,既诗意,又现实,这样的极品粉丝哪里找。

大概这就是所谓的“我爱你,与你无关”吧。

可能会有人觉得这有点像是博关注度的碰瓷行为,但余秀华在生活中也会随时撩男人啊,《摇摇晃晃的人间》就至少记录了两次这样的瞬间。

一次是在“余秀华作品研讨会”上,她先是问在座各位,这研讨会值得开吗,态度是有点不屑的。

▲在专门给她开的诗歌研讨会上,多位学者念着发言稿评判着她的诗,甚至直呼她为“中国的爱米莉·狄金森”。但她不需要这个标签,直接说“我不知道关于我的研讨会到底值不值得开”。

但是对坐在她身边的一位模样周正气质儒雅的男作家,态度就明显不一样,对话时满脸都是笑意。

研讨会结束后,男作家客气地对她说“我很荣幸今天跟主角坐在一起”,余秀华就笑嘻嘻回应道:“我很幸福今天跟你坐在一起。”然后男作家扔下一句“别打情骂俏”就走了……

另一次是在念一首自己写的情诗《今夜我特别想你》之前,对镜头后面的导演范俭说,“送给范俭”。

范俭长这样:

在其他各种场合,还有更多这样的“撩汉瞬间”。比如在纪录片发布会现场,说导演范俭是自己的男朋友,然后被对方当场否决。

比如在诗人聚会现场问身边一个男诗人自己漂不漂亮。

比如在朋友圈说合影的是自己的boyfriend。

种种看起来有些“花痴”的行为,加上那首成名作《穿越大半个中国来睡你》,让一些看客给她冠以“荡妇”的称号,并且在网上用言语肆意羞辱她。

她也并不受影响,直接回应说“我就是荡妇怎么啦”。

可实际上,那首《穿越大半个中国来睡你》所要写给的对象,那个男人,后来她根本就没有去见面。

她只会在人多的场合当众撩汉,可只要人群一散,一对一的时候,她就退缩了,不知道怎么办了。

《朗读者》节目里,她对董卿说,自己很矛盾,既想勇敢追求爱情,又极其自卑,当爱真正来的时候,她会缩回去,把爱挡在门外。

节目最后董卿祝福她早日收获自己的爱情,她说,“会的,如果下辈子还能相遇,我会告诉你。”

也就是说,她其实早就在内心对自己下了判断,这辈子恐怕是得不到爱情了。

而《南方周末》的一篇采访稿曾透露,余秀华在《摇摇晃晃的人间》拍摄期间爱上了一个男作家,向他表白后被拒绝,她难过得哭了一整夜,哭到胃疼,哭到吐血。

那一整夜,导演范俭一直陪着她,没有开机拍摄。

这是余秀华在轻佻之外的另一面。

关于“余秀华式轻佻”,她的散文《没有抵御不了的绝望》中有段话,大概可以作为解释:

一个人思想的形成最初可能来自于生命原始的苦痛。是的,是痛的。

当痛苦没有途径解决的时候,没有相对的力气打过去的时候,不如轻佻。

如同一个人把唾沫吐在我脸上,我轻轻搽掉,告诉他:你用的两面针牙膏过期了……

残疾是一个有知觉的人一辈子卸载不了的病毒,这病毒里还有数不清的趁火打劫,它们硬生生地把你摁在残疾的外衣下,还不给你哭的资格。

很多读者包括余秀华本人,对于贴在她身上的“脑瘫诗人”这类标签,都是抗拒的。她的诗本来就写得好,加不加标签都一样好。

可我必须诚实地说,她的诗和她的残疾、她的身份就是天然捆绑在一起的。如果没有残疾,她的诗就不会有那样强烈的张力。

精神的敏感和身体的滞重,极度的自尊和极度的自卑,渴望爱而得不到爱,种种矛盾纠结在一起,才让余秀华成为余秀华。

在诗歌之外,余秀华的生命就已经呈现出了丰富的悲剧性。

去年年底她在《超级演说家》的演讲,其中最打动我的一段,是她说身为自己这样一个精神丰富的残疾人,是不幸中的不幸,因为对苦难的感知能力要比和她一样的残疾人强好多倍。

余秀华的诗歌,一大半都和爱情有关。

她不止一次说过,自己从来没有体验过爱情,而一个一辈子都没体验过爱情的女人是可悲的。

这样的话可能不算政治正确,有人说女人为什么一定要通过得到男人来体现自己的价值呢?但余秀华渴望的不是男人,而是爱,是爱情,而碰巧,她爱的是男人。

一个人活在这个世界上,想要爱情,想体验爱情,不是再自然不过的事情么?“只有爱,能让我们兴致高昂”,莫文蔚唱的。

一段采访里记者说了个词,“少女怀春”,她马上反问,“难道老女人就不能怀春吗?”

然后主持人说你十几岁时想象的感情和四十岁想象的感情肯定不一样,她又回怼:其实是一样的,自己现在依然怀有一颗少女心。

2015年,她成名后,终于有了足够的资本逃离一段长达二十年的没有爱情的婚姻。

前夫是父母安排的上门女婿,比她大十几岁,两人完全没有共同语言。

尤其让余秀华无法忍受的是,前夫常常会嘲笑她,甚至是在外人面前公开嘲笑,说她是“歪嘴”。

在本该最亲密的关系里,得到的不是温暖,而是与外界如出一辙的冷漠与嘲笑。