采写:新京报记者 刘玮

人物摄影:新京报记者 郭延冰

张亚东的工作室里,杂乱无章地摆放着各种乐器,墙上挂着几幅他的画作,还有一幅彩色贴纸做成的“happy birthday”的横幅。“这是我前些天过生日的时候,公司同事弄的。”张亚东看着贴纸笑得有些害羞,不像是50岁的样子。

作为国内顶级音乐制作人,张亚东合作过的歌手包括窦唯、王菲、朴树、许巍、莫文蔚、李宇春等一长串名字。

而在这个夏季,他因在综艺节目《乐队的夏天》中担任“超级乐迷”,以亲切、直爽还略带呆萌感的表现,迅速“圈粉”。

他会在节目现场带领全场观众一起打着节拍,会被一首歌带回到旧日时光而含泪哽咽,会因为发现了现场乐队一个细节改编而感慨,更多的时候,他在节目中温柔地讲述着自己的观点,“我觉得特别棒”或是“这首歌没有打动我”,直抒胸臆又小心翼翼。

在张亚东看来,乐队是最难控制也是最具个性的一种表演形式,人多,观念冲突严重。“一堆意气风发的人,七嘴八舌,为了音乐在一起,太难相处。”但是乐队在他那一代人的青春岁月中,是挥之不去的记忆,“小时候,必须要和仅有的几个爱音乐的人,抱团取暖,渴望一起去创造点什么,不然简直就是灾难。”

在没有手机的那个时代,要联络一次排练只能靠“走”,走到鼓手家里,说他刚出去,一个多小时就耽误了,只能原路返回。可是当大家聚在一起,乐器出声的时候,一切痛苦都是可以被忽略的,“音乐就是有那么大的魔力。”

从戏曲,港台流行歌,听到摇滚。从大同的文工团,到进入北京音乐圈,张亚东用了15年的时间。所以他总会说,自己经历了天翻地覆的变化,多数时刻都会觉得无所适从。

摄影:新京报记者 郭延冰

忧郁、寡言、文艺,这些都是外界投射到张亚东身上的“标签”。而困住他的,则是他给自己的人设:做一个好人。他有一个愿望,希望终有一天能成为一个“奇怪的老头儿。”他觉得一个从事艺术工作的人,一直那么冷静,像是种耻辱。

到目前为止,他的愿望还没能实现,“想放飞自我,可这么些年都飞不起来,始终是一个普普通通的人,顾虑太多,好想做一个不管不顾的人啊。”想到这一点会让他感到片刻沮丧,“有时我能在车里骂自己一路,”他叹口气,“你无法想象我这个人心理负担有多重。”

不是“天才型”选手,最怕“被关注”

张亚东是一个小城青年,他出生成长在山西大同。母亲是当地的晋剧演员,他从小在剧团长大,打扬琴、拉二胡,因为唯一借到的一把大提琴,开启了音乐的路程。

他自认不是一个“天才型”选手,不喜欢上学,从小学到初中,至少被除名过三次,对所有的学校都不感兴趣。他喜欢自己去学想要知道的知识,自己找来各种乐器法、和声学等音乐方面的书籍。他不习惯按照常规式“学音乐”的程序,要考哪个学校,先去找个老师,交一笔昂贵的学费,把关系混好,他对这些反感得要死。

“可以养活自己的那一天,就是一个男人了。”

在张亚东的世界里,所谓一个男人,就是能赚钱了。所以他从13岁开始工作,在歌舞团养活自己。而上学对他来说,既有点奢侈,又有点浪费时间。他会在绿皮火车上站一夜。从大同赶到北京,赶到王府井,就为买一盘罗大佑《之乎者也》的磁带,然后在车站吃点东西,音乐相伴的回程也就不再漫长。那时候,心里有着一个强烈的愿望,就是希望有一天磁带内页里能出现自己的名字。

罗大佑的《之乎者也》

上世纪80年代他一直在走穴,人员东拼西凑,四处奔波。赔钱的时候,乐手就散伙。当时为了找一个鼓手,大过年的坐火车跑到内蒙古,冻得连方向都找不着,全靠一个仅有的名字打听,结果当然是无功而返。

这些动荡不安的演出经历让他意识到这不是他想要的生活,他更愿意安静地在幕后创作,沉浸在自己的世界里。不要抛头露面,不想引人注目,“被关注”会令他不舒服。

从最早在舞台上乱蹦乱跳、吉他弹唱,到只要有一束光给到他,就会浑身不自在。他变成了另一个人。就算是后期跟王菲演出的时候,他也会全程低着头看地。可能都是因为母亲从小带着他到处投石问路,才导致他如此痛恨“才艺表演。”

他从小就特别喜欢安静,练琴、画画,基本都是一个人坐在屋里,而一个人可以完成的工作也成为他最理想的创作方式。

张亚东的画

有些朋友无需交流一样默契十足

上世纪90年代初,二十出头的张亚东来到北京发展。有音乐功底,形象又好,有唱片公司想要签他,让他做歌手。有人说要按照艺人的方式送他去国外学习,张亚东一听就觉得充满恐惧。

“我不想活在别人的期待里。”他拒绝了,他想做的是编曲和制作人。他15岁就已经在乐团编曲了,全靠自己记谱,包括配器法、和声都是靠自学,学完就开始给乐队写总谱,连管弦乐的作品都是靠耳朵听出来,记下每一个声部,组织大家去排练。

来北京后不久,张亚东遇见了窦唯,开始了两人的合作。

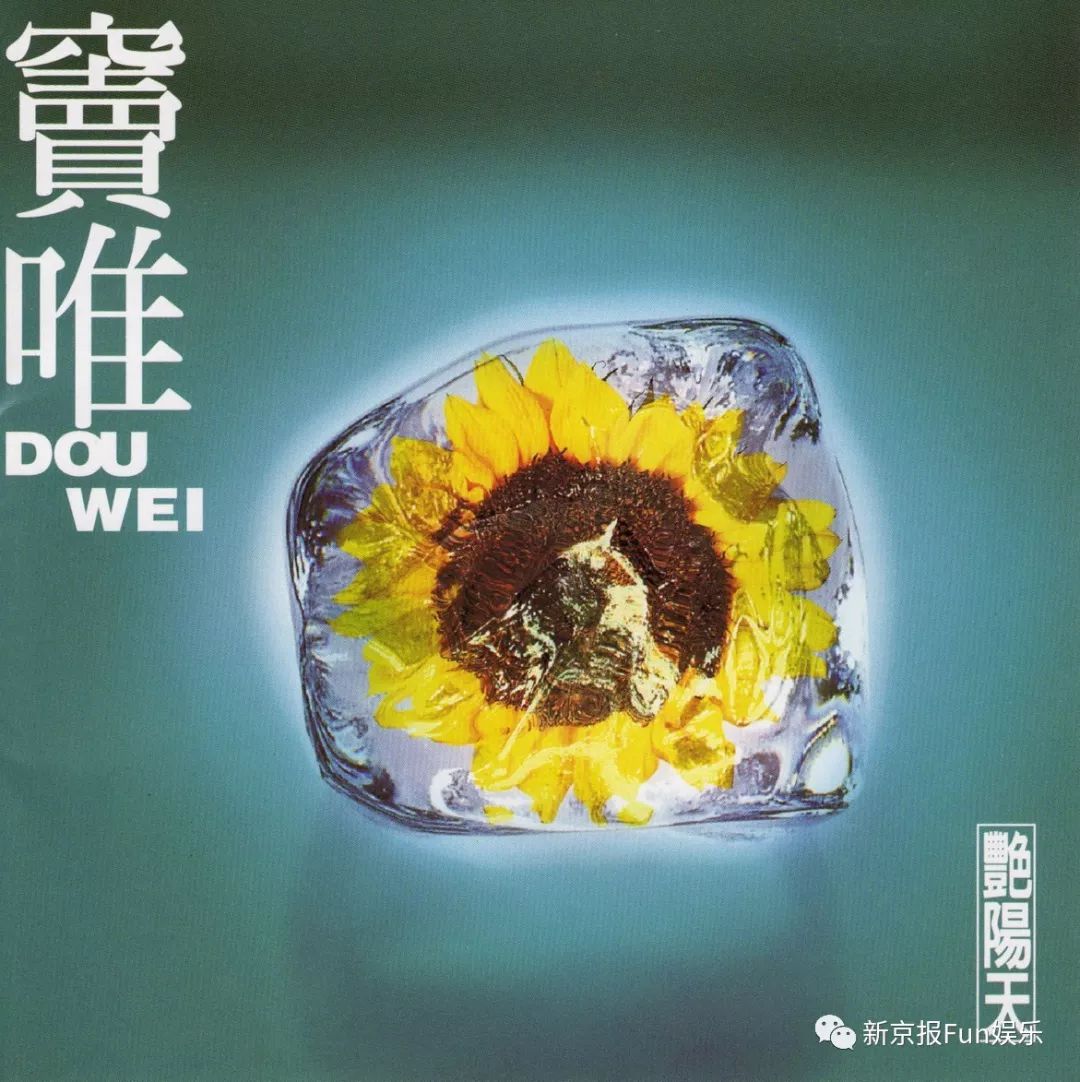

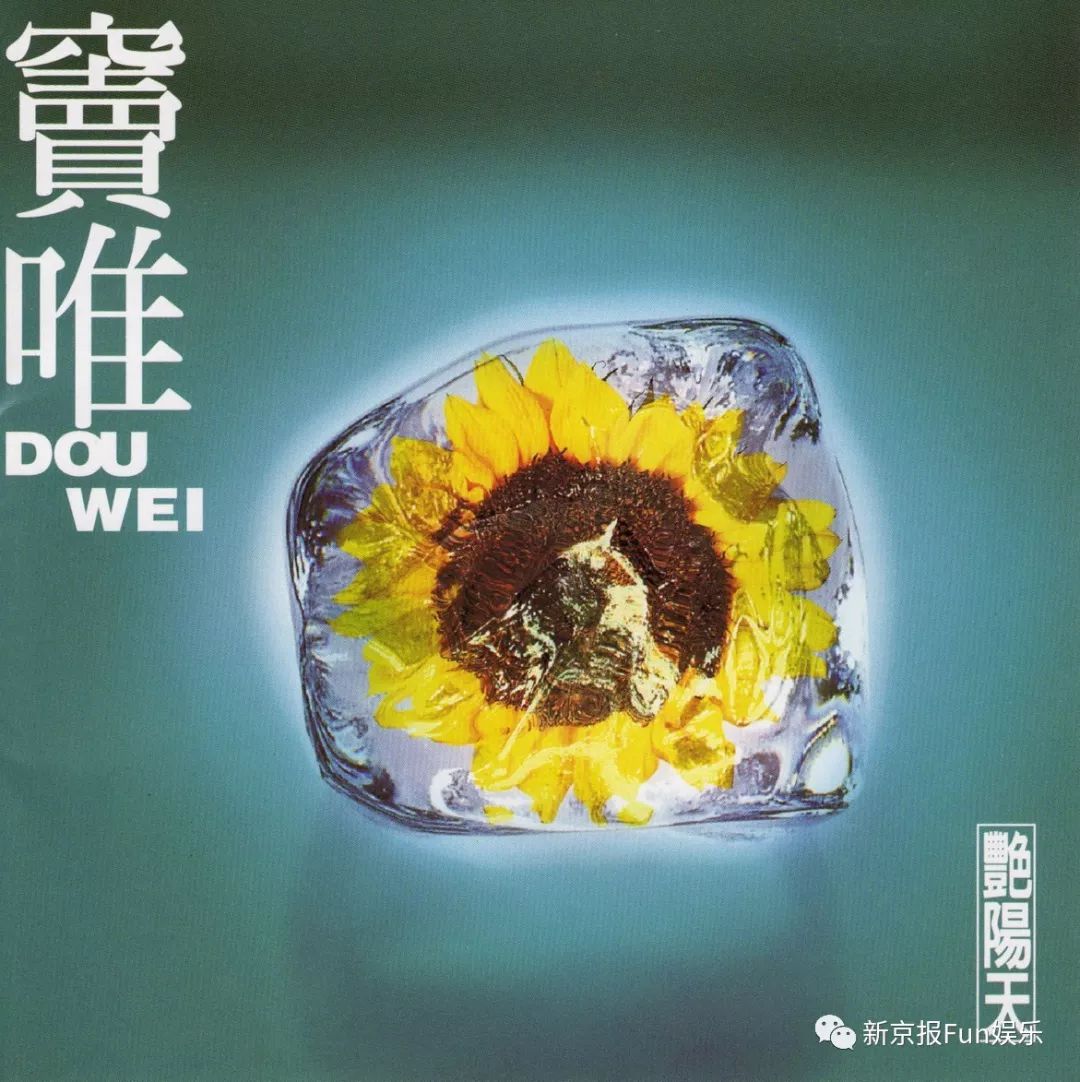

那时还算是“新人”的张亚东第一次出现在专辑《艳阳天》的乐手名单里,负责吉他与键盘乐器。很快窦唯把张亚东介绍给了王菲,于是有了1996年的《浮躁》。