文丨春秋十二郎

故宫博物院院长单霁翔退休了。

他在故宫“看大门”7年,走遍了9371间房、修缮了库房里90万件文物。单大爷的退休让网友依依不舍,人们好奇,谁会接此重任?

远在西北敦煌莫高窟的“扫地僧”王旭东接过了掌门印。

王旭东是继常书鸿、段文杰、樊锦诗后的第四任敦煌研究院院长。

他为人低调,甚少在公共场合发言,却在近30年来,见证了莫高窟从抢救性保护到预防性保护,让“数字敦煌”飞入百姓家,再将敦煌文化带到国际。

这个从西北戈壁滩空降而来的男人,又将为故宫这个超级IP带来怎样的变化?

王旭东敦煌 成为“扫地僧”

去年,一段被网友街拍的苦行僧视频曾在网络上掀起一阵热议。

视频中的这群僧人一路上风餐露宿、衣衫褴褛,但却拒绝所有人的金钱资助,只靠清水和化缘的食物为生。

在他们的教义中,“苦行”的意义在于“替世人受苦”,通过断绝世俗的诱惑、对肉体的折磨,从而达到精神与灵魂的解脱,好让下一世的人有所福报。

从某种程度上讲,王旭东就是一位驻扎敦煌28年的“苦行僧”。

回到1991年,从兰州大学地质系毕业的王旭东在导师的推荐下第一次来到敦煌,他看到敦煌3月初冬春交界的景象,那种美丽无法言表。

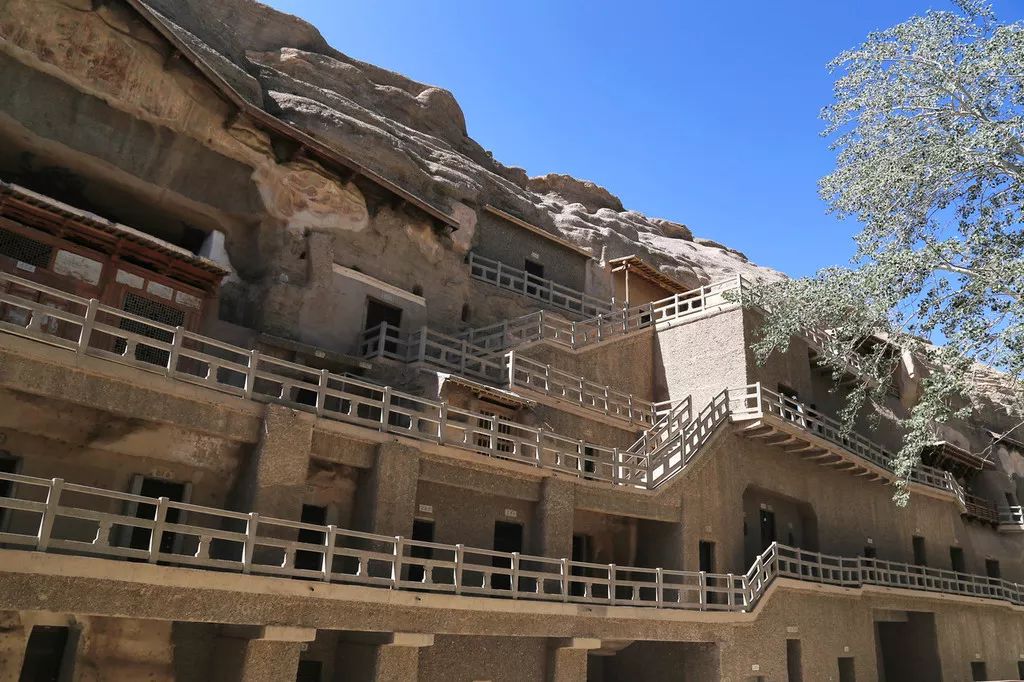

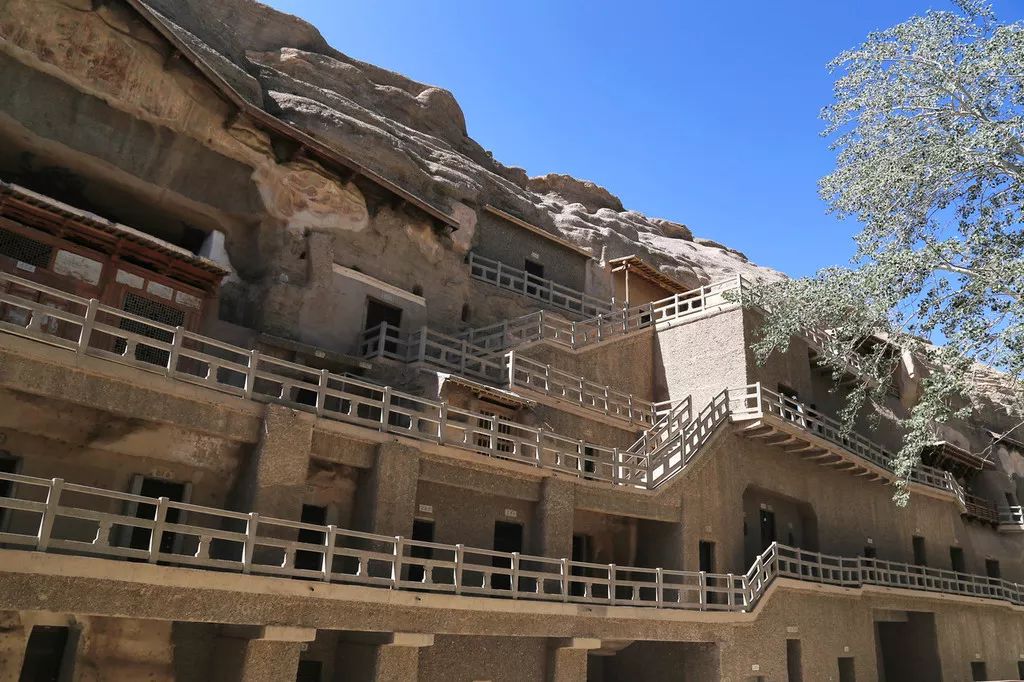

莫高窟坐落在敦煌东南部鸣沙山的崖壁上,古代曾是连接丝绸之路的要冲之地,汇集了中原与西域地区各国的民俗与宗教文化。

自前秦时代开凿第一个洞窟以来,莫高窟延续了十六国、北魏、隋、唐、五代等九代王朝,经历过修建、扩充、战乱与废弃,待到重见天日那天,已是千疮百孔。

当时的王旭东对敦煌的所有认识仅限于,莫高窟道士王圆箓发现藏经洞使得敦煌进入世人的视野,成为中国第一批世界文化遗产。

敦煌研究院希望有王旭东这样专业背景的年轻人加入到文物保护工作中来,于是他留了下来,从梦想成为一名水利工程师变成了文物工作者。

在几个月时间里,王旭东沿着492个洞窟一个一个去调查,最初进到洞窟,他看到壁画的各种病害,看到了塑像的惨状,看到了因为地震、风沙造成的风化破坏。但他对这些壁画一无所知,不知道画的是什么,也感觉不到那种美。

随着在敦煌的时间越来越久,尤其是有了老师们的指点,王旭东说他慢慢了解了敦煌艺术蕴藏的多元价值。

“我阅读相关书籍,向同事们请教,越来越觉得其中的学问太大、内容太丰富。从那个时候起,我对敦煌文物才有了发自内心的敬畏。”

王旭东到第3窟的时候,看到有位30岁左右的老师一个人在那里临摹,他无法理解为什么能够静下心来,一个人呆在小洞窟里,过了几年这个洞窟的复制品放在了他们的陈列馆里。

第285窟最吸引王旭东的是「五百强盗成佛」,强盗到处烧杀抢掠,让老百姓不得安宁,而国王要把这些强盗抓起来,挖了他们的眼睛,通过科技手段可以看到壁画中挖掉眼睛时血是溅出来的,强盗嚎啕大哭,释迦牟尼就来拯救他们。

第220窟从开凿到供养再到最后一次绘制,整整持续了283年。王旭东发现,这样持续的供养是信仰的力量,正是信仰,使得这个洞窟在200多年来一直得到维护。

王旭东越来越了解他正在保护的对象究竟有怎样的价值,怎么会有那么多前辈把一生都奉献给了敦煌,有那么多外国的专家学者来到敦煌,加入到保护研究的行列中来。

王旭东说,他看到了一种慈悲、一种奉献,一种悲壮的美,也看到了众生平等,要通过自己的奉献,使这个世界的其他生物能被平等相待,这也许就是佛教传递给我们的意义。

积淀千年的文化让他的心开始落地生根,恶劣的气候条件敦促着他踏上了近30年的“扫地僧”之路。

在莫高窟的前几年,王旭东白天扫沙子、晚上钻研古籍和史册,一点一点地了解着敦煌的文脉与文物保护方面的知识。

彼时,莫高窟文物所面临的最严重问题,莫过于颜料层的开裂。结合之前对于地质学的研究,王旭东在修复过程中发现了莫高窟岩体结构与水盐运移规律,与美国方面的专家组一起攻克了部分壁画修复的难题。

自那以后,他开始对文保工作越来越熟稔,在文物的抢修、维护、数字化等方面越走越远。

2016年,纪录片《我在故宫修文物》火遍全网。片中的一位漆器师傅让王旭东印象十分深刻。一个碗大的漆器,要花七个月的时间去修漆。三伏暑天时一天可以刷两道漆,平常日子里一天只能刷一道。

老师傅面对一件文物时的谨小慎微、认真极致,让王旭东颇为慨叹。那一幕幕修文物的场景,又何尝不是对敦煌莫高窟文化保护者们的真实写照?

有人称其为“匠人精神”,但在王旭东看来,这更像是一种修行。他曾说,优秀的传统文化会给我们一种精神的力量和慰藉。

王旭东腾讯 “数字敦煌”飞入百姓家

2014年,曾经的“扫地僧”被擢升为敦煌博物院的新任院长,当时文物抢救工作已基本解决后,“预防性保护”的难题登上了他的工作日程。

尘封千年的文化遗产究竟该如何保护?此前,开放景区、发展旅游是各地文化遗产管理者的共同举措。自从文博会落地敦煌后,来这里旅游的游客以每年20%的速度在增加。

王旭东内心开始不安。

“大量的游客进入洞窟,会引起洞窟的温度、湿度和二氧化碳升高,同时带来一些微生物滋生,这对壁画、彩塑保护产生了潜在威胁。”

王旭东觉察到过度开发可能带来的隐患与后果。

对文物界的人来说,常有一种矛盾,一方面他们想保护文物,害怕太多人来参观会破坏文物,另一方面他们又希望让更多人知道文物,了解文物。

王旭东之前一任敦煌研究院院长樊锦诗曾倡导“数字敦煌”项目,文物随着时间推移与环境变化,损耗是不可逆的,只有将国宝数字化,才可能永远留存。到了王旭东,他让“数字敦煌”成为了现实。

莫高窟率先开启了网络预约参观模式,数字敦煌网站上三维立体中英文双语呈现了30个洞窟。2017年底,文创产品的销售额达到1708.3万元。王旭东说,文物数字化是最大的预防性保护措施。

与此同时,有很多公司开始拜访王旭东,很有诚意地表达了合作的想法和意愿。但是这些企业呆了一段时间后,觉得敦煌文化太难太深厚,很快知难而退。

2017年9月,腾讯的团队第一次来到敦煌拜访王旭东,他们在这里呆了一个月去认识和了解敦煌。王旭东也一直非常谨慎,观察他们和腾讯究竟能给敦煌带来什么。

年底,腾讯与敦煌研究院正式签订合作协议,将最新科技、数字文化生态与敦煌研究院科研成果深入合作,起开展数字保的创新探索, 扩敦煌窟化在世界范围的影响。

腾讯首席运营官任宇昕在会上说: